「孤独感てニュースでよく見るし、自分も寂しい。このままじゃダメなんじゃ…」

今回の記事では、なんとなく感じてしまう孤独感を、少し掘り下げてみたいと思います。

孤独感は“自分の弱さ”じゃなく、時代の変化が生んだ“自然な反応”なんだとわかります。

そして、なぜ今「孤独感」が社会全体の問題として語られるのかきっと安心できる視点が見つかると思います。

僕は5年以上居場所づくりの現場で働いており、いろいろな孤独感と向き合ってきました。

その経験から感じたことをもとに、このテーマを一緒に見つめ直してみたいと思います。

僕の結論はシンプルです。孤独が社会問題と言われるのは、みんなが抱える共通の課題になったからです。

この記事では、なぜ孤独感がる人が増えたのか、そして孤独感があっても焦らなくていい理由をお伝えします。

自分だけ置いていかれているかも…。そんな気持ちを抱えている人は実はたくさんいます。

【たけと】

- 「居場所とは何か」を現場で探求中

- 集団よりも「ひとりの時間」が落ち着く内向型

- 根性論が苦手「頑張らない仕組み」で解決する派

- 社会に振り回されない「しなやかな自分」をつくる

- このブログでは「読み切れる安心」を大切にしていきます。

孤独が社会問題なのは「みんなが抱える共通の課題」になったから

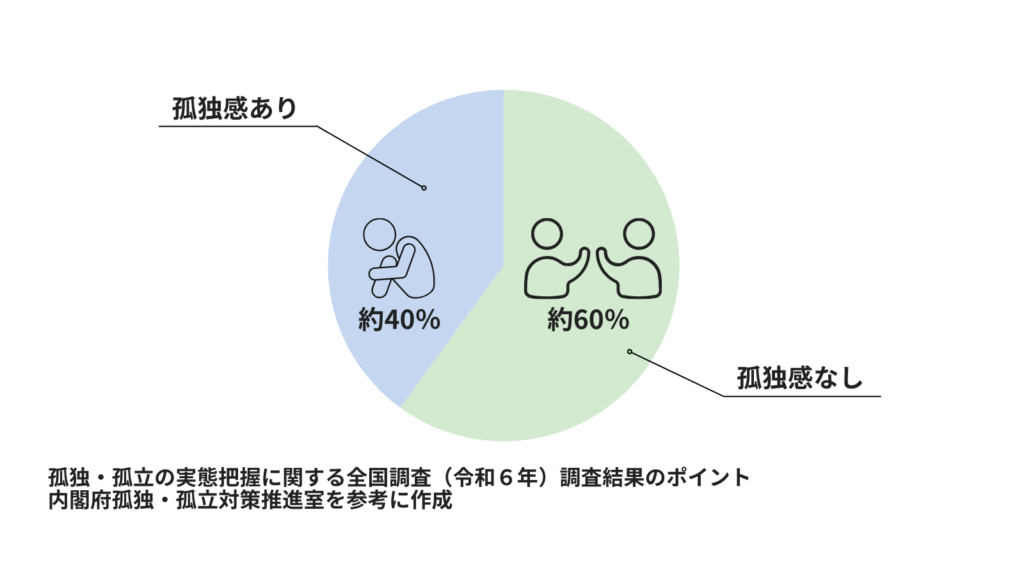

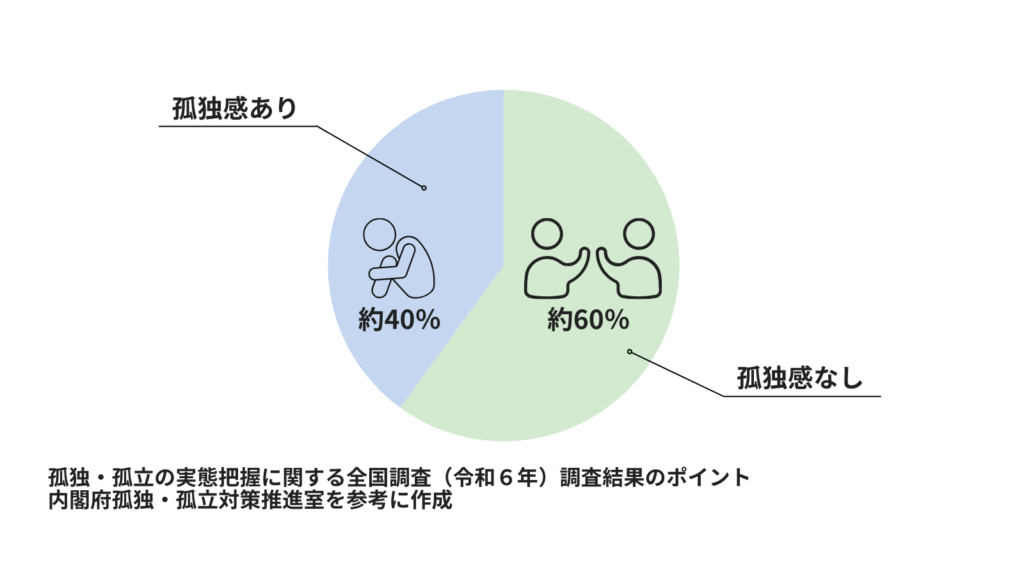

まずは「同じように感じている人がどれくらいいるのか」を数字で見てみましょう。そうすると、孤独は“自分だけのこと”じゃなくて、社会のあちこちで起きている当たり前の現象なんだと少し落ち着いて受け止められると思います。

1) 日本では約2人に1人が孤独感を感じている

内閣府の調査(令和6年)では、日本人の約2人に1人が孤独感を抱えたことがあると答えています。

しかも「いつも孤独」ではなく、「たまに」「時々」といった波のある孤独感が多いんです。

天気が晴れたり曇ったりするように、孤独感もその時々で変わるもの。

だから孤独を感じるのも自然なことなんです。

自分だけ…と思いがちですが、かなり多くの人が孤独感を抱えているようです。僕はこの数字を見て、少しホッとしました。

2)社会の仕組みが、孤独感を生みやすくしている

孤独感は個人の性格や努力の問題ではなく、社会全体の仕組みによって多発しています。

- 生活が忙しすぎて人に会う余裕がない。

- プライバシーが重視されて人付き合いが少なくなった。

- スマホひとつで何でも完結してしまう。

誰にでも起こり得ることなので「自分の頑張りが足りないから」ではありません。

僕は人付き合いが得意ではないので、つい個人で完結する方法に流れてしまいます。正直、それが本当にいいことなのか悩むこともあります。

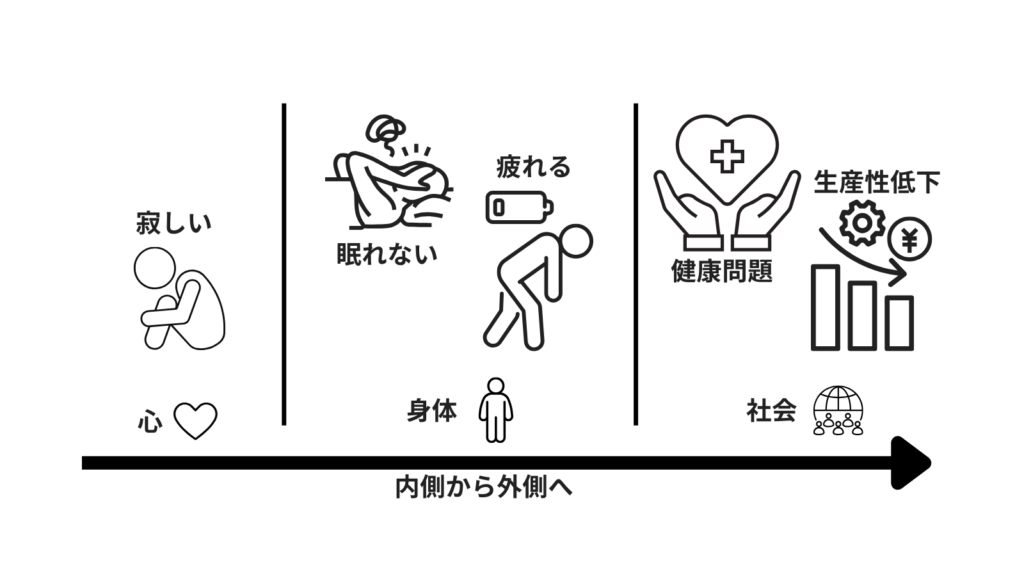

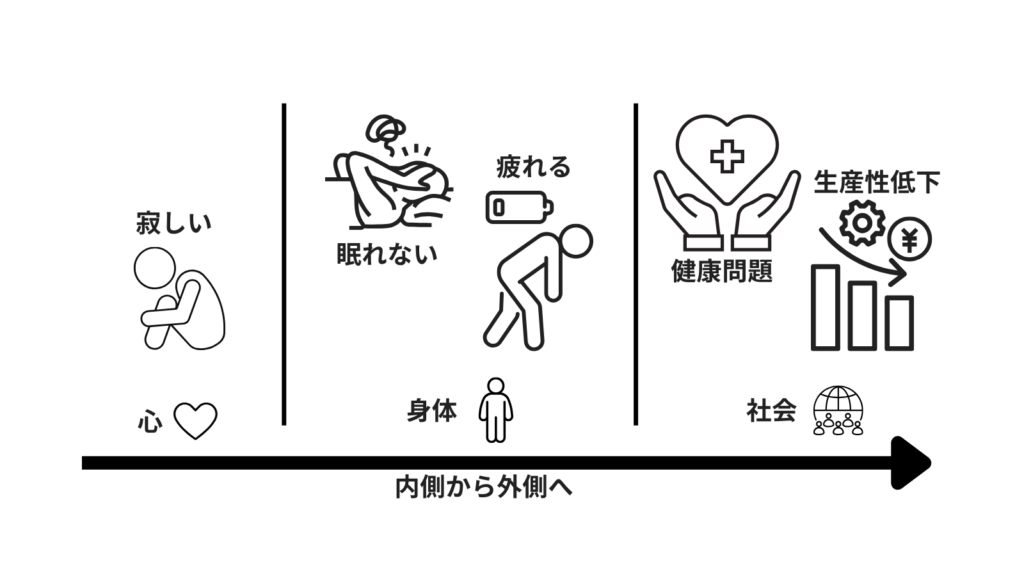

3) 影響は個人の心の外にまで広がる

孤独による不安や心配は、心だけでなく体や仕事にも影響します。

「夜に眠れない」「仕事に集中できない」「やる気が出ない」そんな経験はありませんか?

その積み重ねが心身の負担となるからこそ、孤独は社会全体で考えられているのです。

孤独と健康リスクについては、別の記事であらためてまとめますね。

僕もつい個人的なことだと片付けがちですが…。

放っておくと問題が大きくなってしまうということですね。

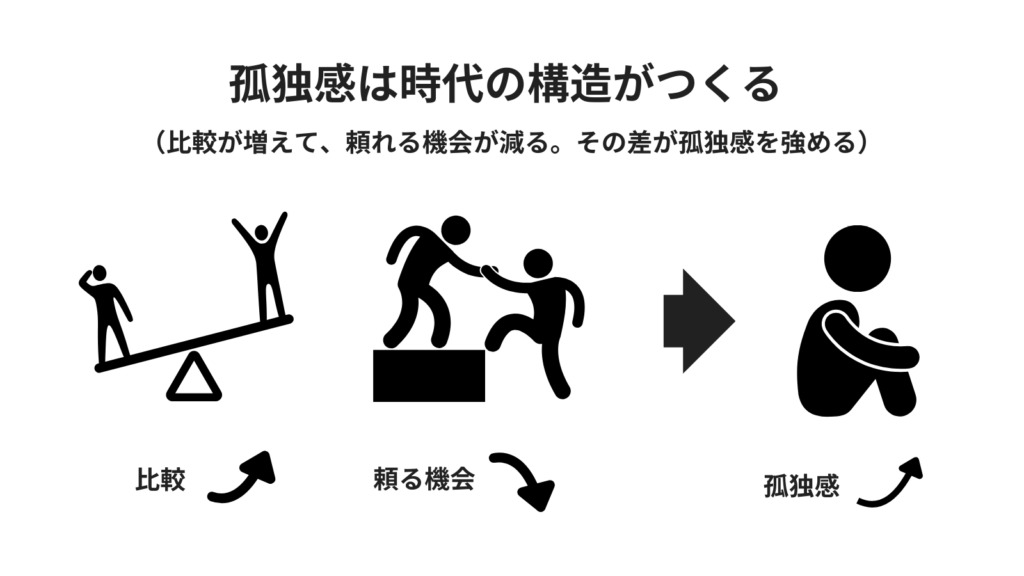

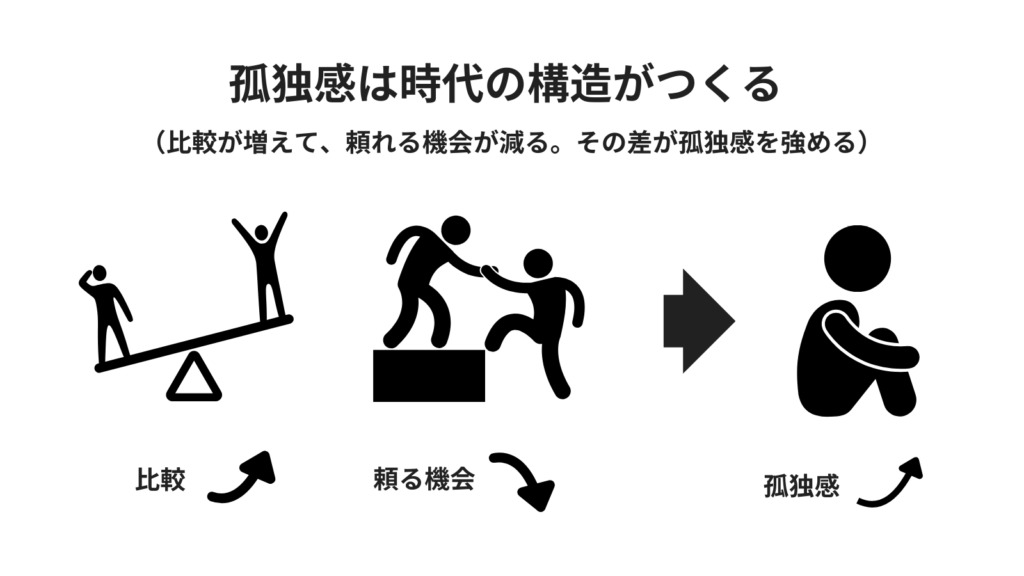

孤独を強める「社会構造の変化」3つ

ここでは、特に孤独感につながりやすい社会の仕組みを、僕自身が強く感じてきた3つに絞って紹介します。

孤独感の原因は性格や努力不足ではなく、社会の中にあると分かると、無駄な焦りや自己否定が少し和らぐと思います。

しかも、これは誰にでも起こりやすい、今の時代ならではの背景なんですよね。

1) SNSでの比較——「差が見えすぎる」設計が不安を増幅する

SNSを見ていると、つい今の自分と「最高の他人」を比べてしまいます。

結婚や昇進、収入アップなど、人の関心を惹くような出来事ばかりが流れてくるからです。

実際の平均像は見えないので、取り残されたような気持ちになることもあります。

でもそれは、自分が弱いからではなく、SNSがそう錯覚させるように作られているからだと思います。

日常の人間関係はもっと地味というか、刺激的な出来事ばかりではなく落ち着いてると思います。

2) 自己責任のプレッシャー——休むことに罪悪感が生まれる

「成果はすべて自分次第」という空気が強まり、助けを求めることが難しくなっています。

評価が個人単位で求めらがちで「行動しなきゃ」「頑張らなきゃ」と1人で焦ってしまう感覚はありませんか。

僕自身も、休んでいると「取り残されるのでは」と落ち着かなくなることがあります。

これは個人の能力を求められてしまう今の社会がそうさせてしまっています。

便利になった分、人に頼るハードルが上がっている気がするんです。

3) 生活の余白のなさ——直行直帰が対話を削る

仕事と家の往復だけで1日が終わると、人と出会う余白が本当に減ってしまうなと感じます。

昔は買い物やちょっとした用事の中で、自然と人と顔を合わせることがあったけれど、今はその機会がほとんどなくなりました。

直行直帰の生活は効率的で便利だけど、その分だけ気づかないうちに会話やつながりを削っているように思います。

会う理由がないと人と顔を合わせない。そんな日が増えてきた気がします

孤独は“正常なシグナル”だった

孤孤独感は弱さではなく、もともと人間に備わった警報です。

ここでは、なぜそんな仕組みがあるのか整理していきたいと思います。

進化や脳の働きを見ると、孤独感はむしろ自分を守るための合図だと分かります。

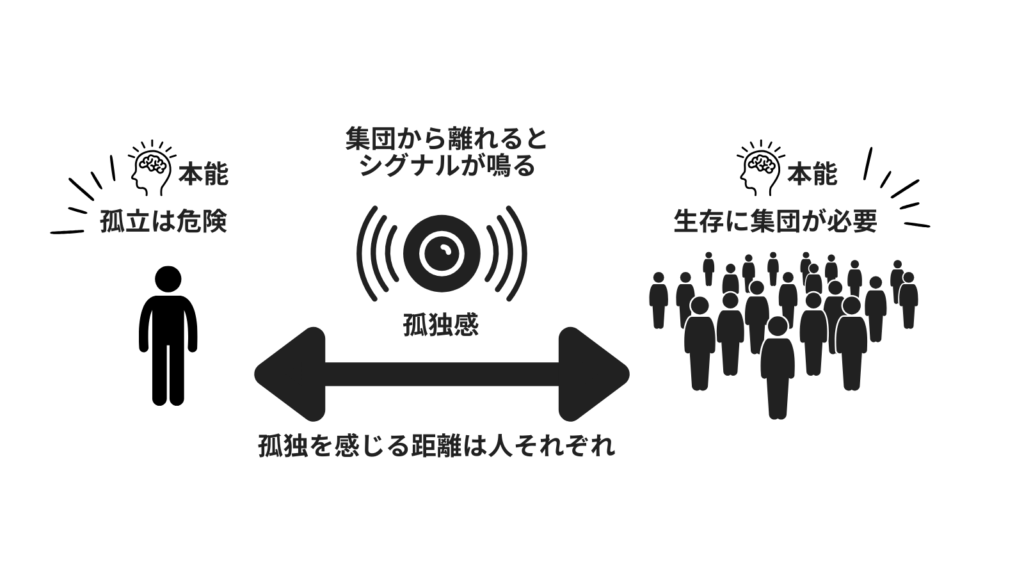

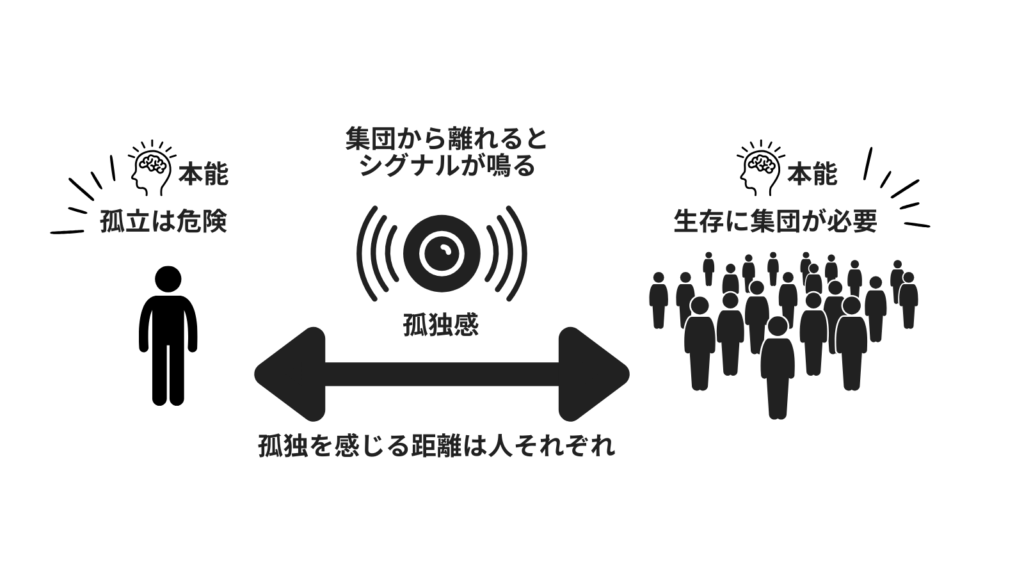

1) 人は社会的動物——つながりは生存戦略だった

孤独感はもともと生き延びるためのサインです。

人は昔から食べ物を分け合ったり子育てを助け合ったりして生きてきたため、孤立はリスクであり、孤独を知らせる仕組みが必要でした。

お腹が空いたときに空腹感があるように、孤独感も私たちに必要な機能のひとつなんです。

孤独感は自分を守るための正常な反応ということですね。弱っている時に寂しくなる理由が腑に落ちました。

2) 感じやすさには個人差——それでも正常範囲

孤独感の強さには、個人の性格やこれまでの経験によって個人差があります。

求めるつながりの強さやライフイベントによっても大きく揺れ動きます。

孤独は白か黒かではなく、その時の安心感に応じて強くなったり弱くなったりするものです。

今思えば、困っている時ほど孤独感が強まる気がします。どれだけ自分で対応できるかも関わっているんだと思います。

まとめ:孤独は弱さじゃなく、社会全体の問題

ここまで見てきたように、孤独感は“弱さ”ではなく社会の仕組みと深く関わっていることが分かります。

- 日本人は約2人に1人が孤独感を抱えている

- 他人と比較する場が増えて、頼る場は減った

- 孤独感は、集団との距離を知らせるシグナル

- その結果、みんなが抱える共通の課題となり、社会問題になった

孤独感が悪いものじゃなく、足りないものを知らせてくれるサインだと分かると気持ちが楽になりますね。

参考資料

- ヴィヴェック・H・マーシー(著)/関根光宏(訳)『孤独の本質 つながりの力』ダイヤモンド社、2021年。

- レイ・オルデンバーグ(著)/忠平美幸(訳)『サードプレイス――コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房、2013年。

- ジョン・T・カシオポ/ウィリアム・パトリック(著)/柴田裕之(訳)『孤独の科学――なぜ寂しくなるのか なぜつながりを求めるのか』河出文庫、河出書房新社、2025年。

- 阿比留久美『孤独と居場所の社会学――なんでもない“わたし”で生きるには』大和書房、2022年。

- 内閣府 孤独・孤立対策担当室『つながりサポーター養成講座 標準テキスト(令和7年4月時点版)』PDF。

- 内閣府 孤独・孤立対策担当室『令和6年 人々のつながりに関する基礎調査 結果のポイント』PDF。